Meine Seele sieht im Hören

"Meine Seele sieht im Hören – Händels Opern, Oskar Hagen und die Bildkraft der Musik"

21.02.2020 - 17.02.2021

Kuratorinnen: Christiane Barth und Theresa Stiller (Stiftung Händel-Haus) // Gestaltung: Axel Göhre

Das Jahr 2020 war für Händel-Freunde ein Jubiläumsjahr, das wir in Halle und Göttingen gleichermaßen feierten. Nachdem Händels Opernschaffen fast 180 Jahre lang in den Musiktheatern in Vergessenheit geraten war, wagte 1920 der Kunsthistoriker, Dirigent und Musikwissenschaftler Oskar Hagen (1888 – 1957) in Göttingen gemeinsam mit einem Laienorchester das Experiment einer szenischen Aufführung der Händel-Oper „Rodelinda“ – und stieß auf ein begeistertes Publikum.

Blick in die Ausstellung

Die Wurzeln für Hagens Händel-Faszination führen nach Halle, wo er von 1913 bis 1918 tätig war. Dort lernte er Händels Musik in Seminaren bei Hermann Abert kennen und begeisterte sich seit dieser Zeit für die Idee einer Wiederaufführung der Opern Händels. Für die Göttinger Inszenierung konnte er Paul Thiersch gewinnen, Leiter der Kunstgewerbeschule Halle, der die expressionistische Ausstattung schuf. Neben der Musik war es vor allem die Kunstgeschichte, die Hagen interessierte. Bei der Beschreibung von Kunstwerken verwendet er immer wieder musikalische Begriffe. Dass er dabei kulturelle Phänomene aus einer verstärkt nationalen Perspektive betrachtet, erschwert heute die Rezeption seiner Werke.

Blick in die Ausstellung

Dem regen Vergleich und Austausch zwischen Musik und bildender Kunst ist der zweite Teil der Ausstellung gewidmet. Theoretische Abhandlungen des 18. Jahrhunderts führen zurück zum Musikpraktiker Georg Friedrich Händel. Händel selbst war ein Kunstkenner und Sammler. In seinen Kompositionen gelang es ihm, ganz im Sinne barocker Nachahmungsästhetik und Affektenlehre, wie kaum einem anderen Komponisten seiner Zeit sowohl Naturbilder als auch innere emotionale Leidenschaft in Musik zu gießen.

In der Ausstellung begaben wir uns auf die Suche nach Bildern in Händels einfühlsamsten Stücken. Historische Bühnenbilder und Grafiken, eindrucksvolle Gemälde und Notendrucke, originale Musikinstrumente und natürlich reichlich erklingende Musik gaben Anregungen zu einem Thema, das die Künste und die Sinne verschmelzen lässt.

Oskar Hagen (1888–1957) erhält bereits als Kind Kompositionsunterricht. Als Student entscheidet er sich zunächst für die Musikwissenschaft, studiert bei Hermann Kretzschmar in Berlin und wechselt später zur Kunstgeschichte. In diesem Fach promoviert er 1914 in Halle über das Thema: „Die Madonna mit dem Heiligen Franziskus und die sogenannten Jugendwerke des Antonio da Correggio“.

Oskar Hagen in Göttingen 1922 (© wikimedia commens)

Neben der Promotion nimmt er aber weiterhin an musikwissenschaftlichen Seminaren bei Hermann Abert teil und hört dort mit Staunen, „… daß es von Händel ca. 40 Opern gäbe, die heute kein Mensch mehr kenne, die aber eine Fülle schönster Musik enthielten, sodaß ihre Wiederbelebung sich sehr verlohne!“ [1]

„Die Madonna mit dem Heiligen Franziskus und die sogenannten Jugendwerke des Antonio da Correggio“ – Dissertationsschrift von Oskar Hagen (© Stiftung Händel-Haus, Sign. 101429)

In Göttingen, wo Oskar Hagen von 1918 bis 1924 an der Universität als Privatdozent für Kunstgeschichte lehrt, dirigiert er auch das akademische Orchester und hat somit gute Möglichkeiten, Händels Musik und ihre Wirkung in Konzerten zu testen. Mit diesem Orchester, unterstützt von professionellen Sängern, holt er dann schließlich auch die „Rodelinda“ aus der Versenkung.

Über die Göttinger Erstaufführung schreibt der Musikwissenschaftler Hans Joachim Moser aus Halle:

„Dieses Orchester von Universitätslehrern, Assistenten und Musensöhnen strich, fiedelte, blies mit dem Feuer einer Zigeunerkapelle, der Hingabe einer Marienbruderschaft, und Dr. B. Ernst Wolff spielte das Cembalo mit einer kühnen Improvisationskunst, die gegen das zahme Dreiklangsgeklapper unserer vereidigten Generalbaßprofessoren sich bacchantisch aufbäumte.“ [2]

Thyra Hagen-Leisner (1888–1938) Bild aus: „Die deutsche Uraufführung von G. Fr. Händels Musikdrama Rodelinde [...]", In: Mitteilungen des Universitätsbundes Göttingen, Jahrgang 2/Heft 1. Göttingen 1920, Stiftung Händel-Haus, Sign. 100562

Oskar Hagen legt für seine Neueinrichtung der Oper die Gesamtausgabe von Friedrich Chrysander zu Grunde sowie vier von Georg Gottfried Gervinus bereits ins Deutsche übersetzte Arien. Alles andere wird neu textiert. Viele Arien werden von Hagen gestrichen, weil sie seiner Meinung nach die Handlung nicht vorantreiben. Etliches wird umgearbeitet. Dies bringt Hagen Kritik aus der Musikwissenschaft ein. [3]

Ungeachtet dessen führt er seine Erstaufführung mit einer nicht unbescheidenen Werbekampagne zu großem Erfolg. Er lädt Theaterdirektoren und Pressevertreter aus ganz Deutschland nach Göttingen ein und sorgt dafür, dass die Fassung seiner „Rodelinde“ überall bekannt wird und bis 1927 allein 136 Mal zur Aufführung kommt. [4] Am Gelingen der Oper selbst sind viele Musikfreunde aus Göttingen beteiligt, die zum Beispiel die auswärtigen Sänger privat beherbergen. Die Vorstellungen, obgleich sie am städtischen Theater stattfinden, finanziert der Universitätsbund. In den folgenden Jahren bringt Oskar Hagen weitere Händel-Opern zur Aufführung. Die Universitätsstadt Göttingen – so sehen es die Zeitgenossen – wird für Händel das, was Bayreuth für Wagner sei. [5]

[1] Hanns Niedecken-Gebhard: Ein Rückblick. Dreißig Jahre Händelrenaissance, in: Die Göttinger Händel-Festspiele, Festschrift 1953, S. 20f.

[2] Hans Joachim Moser: Alte und neue Schätze unserer Oper. „Rodelinda“, in: Vossische Zeitung. Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen, 4. Juli 1920

[3]Siehe: Katrin Gerlach; Lars Klingberg, Juliane Riepe, Susanne Spiegler: Zur Rezeption Georg Friedrich Händels in den deutschen Diktaturen : Quellen im Kontext. – Beeskow : Ortus-Musikverl., 2014, Teil 1, Fußnote S. 326

[4] Siehe: Lars Klingberg: Die Göttinger Händel-Gesellschaft während der NS-Zeit. In: Göttinger Händel-Beiträge, Bd. 16, V&R Academic, 2015, S. 121.

[5] Siehe: Ulrich Etscheit: Händels „Rodelinda“: Libretto, Komposition, Rezeption. Kassel; Basel [u.a.], Bärenreiter, 1998. Einige aufschlussreiche Dokumente aus dem Universitätsarchiv Göttingen, die von den damaligen Umständen berichten, sind in der Schatzkammer im Dachgeschoss im Original zu sehen. In einem Interview aus dem Jahr 1995, vom Bayerischen Rundfunk aufgezeichnet, erzählt Holger Hagen, der Sohn von Oskar Hagen, aus seiner Erinnerung über die erste Aufführung der Rodelinde. Diese Aufnahme ist in Ausschnitten auf der Hörstation nachzuhören.

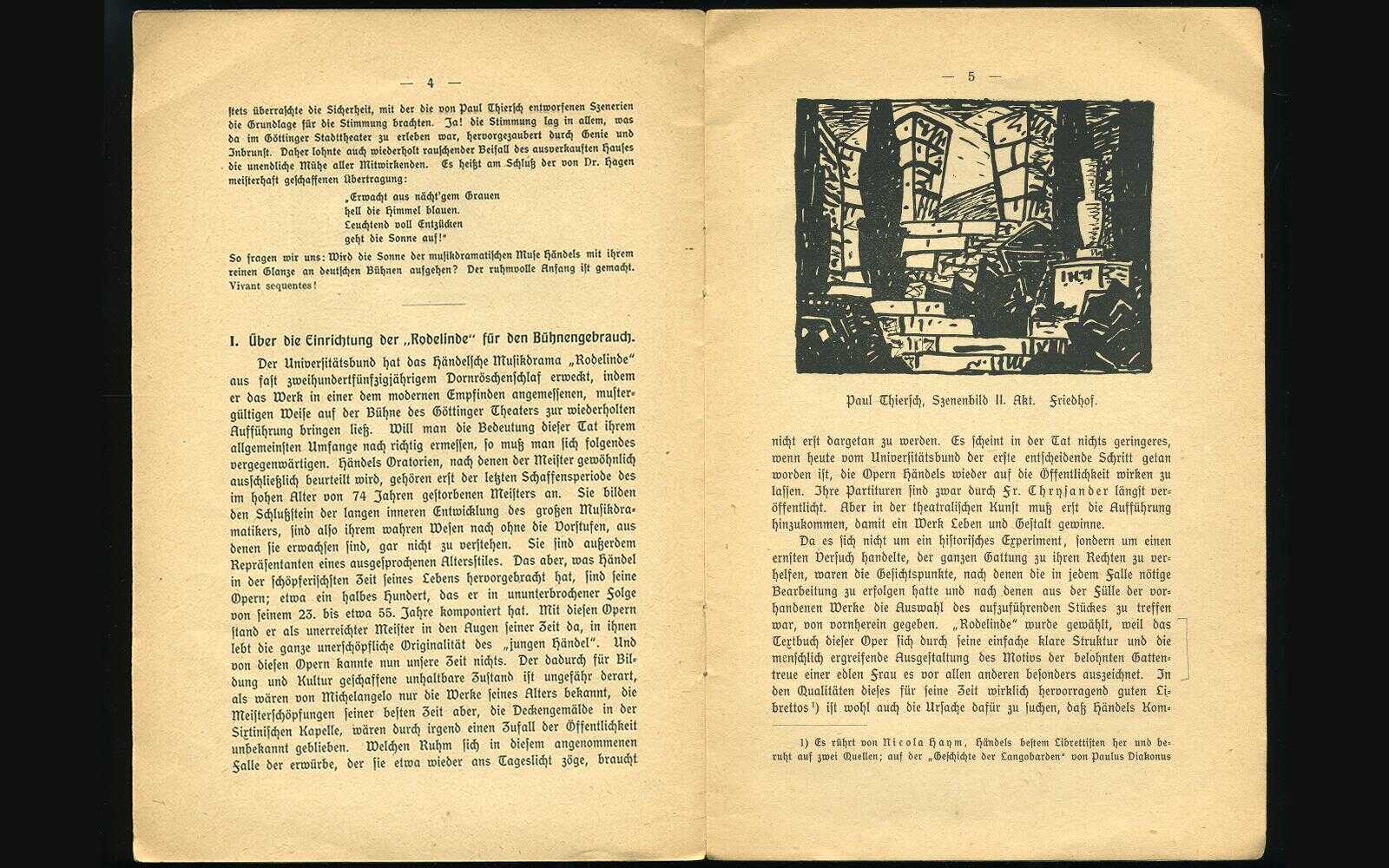

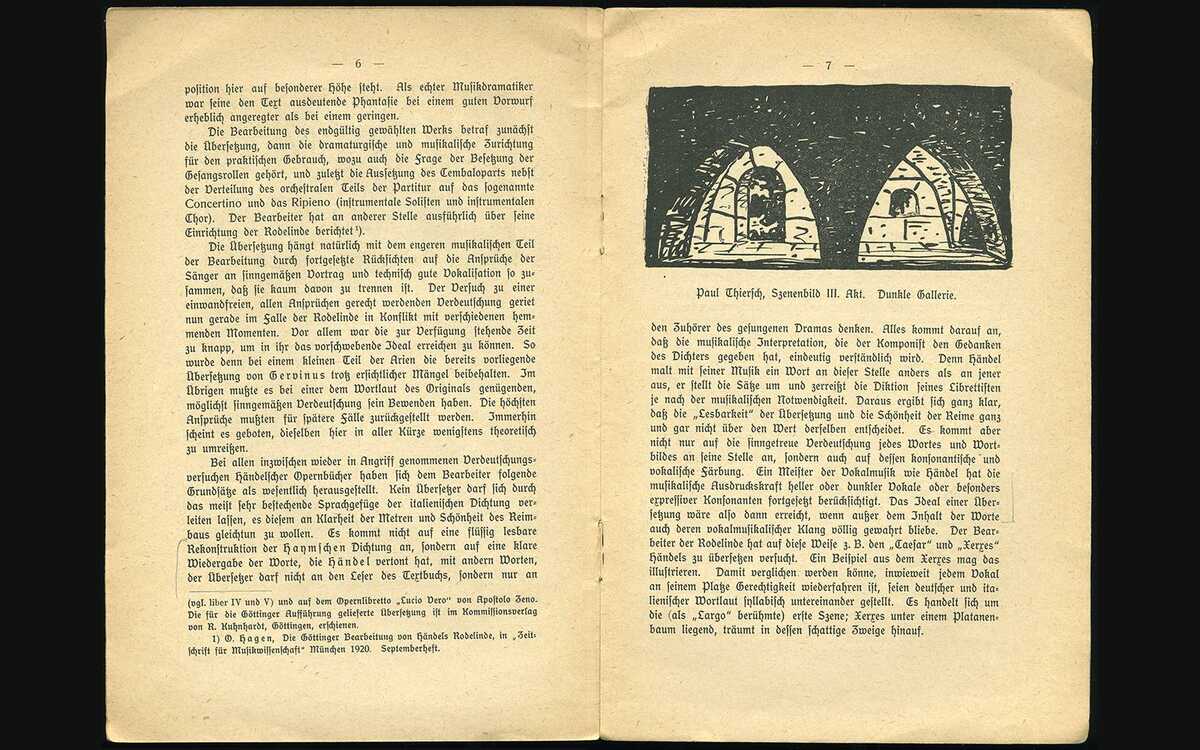

In seiner Wirkungszeit in Halle lernt Oskar Hagen den Architekten Paul Thiersch kennen, der gerade dabei ist, die hiesige Handwerkerschule zu einer modernen Kunstgewerbeschule umzugestalten. Öffentliche abendliche Diavorträge zur Kunstgeschichte gehören zum Konzept. Im Wintersemester 1916/17 hält diese Vorträge der junge Kunsthistoriker Oskar Hagen. Als dieser dann einen Bühnenbildner sucht, liegt es nahe, dass er seinen verehrten Professor Thiersch anspricht. Dieser, der neben Architektur in Halle auch eine Klasse für Bühnenbild eröffnet hat, nutzt die Gelegenheit, auch Studierende mit den Bühnenarbeiten zu beschäftigen, darunter Cläre Tarnay-Kuthe (1894–1981) und Lili Schultz (1895–1970), die beide später mit ihren ausdrucksstarken Arbeiten die Emaille-Werkstatt der Burg Giebichenstein berühmt machen.

Begleitheft zur Uraufführung der "Roldelinde" 1920, als Sonderdruck herausgegeben in der Reihe "Mitteilungen des Universitätsbundes Göttingen" (Stiftung Händel-Haus, Sign. 100562)

Um einen zeitgemäßen Eindruck von der Bühnenausstattung zu gewinnen, folgen wir einer Beschreibung von Oskar Hagen:

„Paul Thiersch hat ganz richtig erkannt, daß eine naturalistische Szenerie diesen einfachen und großartigen Symbolismus zerstören müsse und hat deshalb, indem er lediglich übernatürliche Farben- und Lichtentfaltung anstrebte, dem Auge etwas geboten, was der Musik den aufgewandten Mitteln nach durchaus entspricht. Die Menschen sprechen ja auch nicht ‚natürlich‘ in diesem Werk. Die Ausmalung eines einzelnen Worts z. B. durch eine lange Koloratur ist durchaus aus einem antinaturalistischen, […] überwirklichem Ausdruck steigernden, expressionistischen Wollen zu verstehen. Und so will das rote Gemach der Rodelinde nicht Backstein, Marmor, Putz, Mosaik oder irgend ein ‚wirkliches‘ Baumaterial vortäuschen, sondern will nur ‚Farbe‘ sein; eine Farbe, die wie die ganze blutgeschwängerte Atmosphäre der in diesem Gemach spielenden Vorgänge der düster glühenden Stimmung Ausdruck gibt. In allem übrigen wollten die Thierschschen Bilder […] die handelnden Menschen körperlich groß und wuchtig zur Erscheinung bringen. Deshalb war die Bühne klein gehalten. Einfache Flächen und Räume sollten dem Darsteller zur Folie dienen, so wie das Orchester der Gesangslinie zur Folie dient.“

[Zitat aus: Oskar Hagen: Die deutsche Uraufführung von G. Fr. Händels Musikdrama Rodelinde im Göttinger Stadt-Theater am 26. Juni 1920, veranstaltet vom Universitätsbund, Göttingen 1920, S. 12f.]

"Über die Einrichtung der 'Rodelinde' für den Bühnengebrauch" - Auszug aus dem Sonderheft des Universitätsbundes Göttingen zur Uraufführung der Rodelinde 1920, mit Bühnenbild-Entwurfsskizzen von Paul Thiersch. Hier: Szenenbild II. Akt, Friedhof

"Über die Einrichtung der 'Rodelinde' für den Bühnengebrauch" - Auszug aus dem Sonderheft des Universitätsbundes Göttingen zur Uraufführung der Rodelinde 1920, mit Bühnenbild-Entwurfskizzen von Paul Thiersch. Hier: Szenenbild III. Akt, Dunkle Galerie

Ein Brief von Paul Thiersch, dem Bühnenbildner, an seine Frau Fanny mit Schilderungen zur zweiten Aufführung der „Rodelinde“ in Göttingen 1921 (aus dem Nachlass von Paul Thiersch im Architekturmuseum der TU München)

Der Blütenbaum aus der Schlussszene der Rodelinde-Aufführung 1921 (Bild aus: „Die Händelopernfestspiele des Universitätsbundes“, in: Mitteilungen des Universitätsbundes Göttingen - Bd. 3, Göttingen 1921, Stiftung Händel-Haus Halle, Sign. 100588)

Mein liebes Herz. Halle. 8. Juli. 21.

[...] Die Göttinger Tage waren nun doch noch recht schön geworden; wir alle, besonders ich hatten den „Plunder“ reichlich satt. Nachdem die Arbeit fertig u. die Opern aufgeführt sind, denkt man wieder etwas milder. Aber das „Theater!!“ ist doch nichts für uns.

Ich habe genug davon. Die Vorstellungen verliefen sehr gut. Die Sänger waren freilich durch die allzu vielen Proben überanstrengt, was man ihnen leider anhörte, gerade Frau Hagen [1] hatte sich vorher schon zu stark ausgegeben. Der routinierte Opernsänger Possony (Bertarich) [2] hatte sich geschont u. legte dann erst bei der Aufführung los u. zog da erst alle seine Register. Die Stimmung war wieder ausgezeichnet. Die Bühnenbilder u. Kostüme hatten ihren grossen Erfolg. Man ist begeistert u. lobt den Fortschritt gegen voriges Jahr. Es ist ja auch besser geworden. Die Farbigkeit ist so dominierend, daß kleine formale Mängel nicht mehr stören. Wohl weiss ich, wo’s noch fehlt. Die Beleuchtung funktionierte Kraft des halleschen Beleuchters tadellos. Ich brachte noch 8 grosse Lampen mit zus. 8000 Kerzen an, womit sich gute Wirkungen erzielen ließen.

Der Mondschein im Schlosshof, [3] der erst in der Aufführung zum 1. Mal funktionierte war uns allen selbst eine grosse Überraschung, er war in der Tat berückend schön. Theophanos roter Mantel war auch ein Prunkstück u. sie paradierte grossartig mit ihm. Das Schlussbild mit dem goldnen Baldachin und den vielen Kronen war der Haupteffekt, von ihm schien das Publikum restlos beglückt u. hingerissen.

Die Tiberlandschaft rief zuvor wieder manche Zweifel hervor, der Baum war also auch nicht allen verständlich. Durch zu grosse Beleuchtung die Hagen verlangte, ist die beabsichtigte Wirkung nicht herausgekommen. Die bunten Felsen traten zu stark hervor, so daß sich alles im Unklaren verlor, während doch nur der gelbe Baum hell im Dunkel stehen sollte.

Die neue Rodelinde ist entschieden besser geworden. [4] Die rote Halle wirkt gut. Berauscht haben wir uns selbst am Schlusse. Am Blütenbaum, der ist voll gelungen. Zwischen den grünen Hecken auf giftgrüner Wiese gegen tiefst azurblauen Himmel sich abhebend, vollzieht sich ein märchenhafter Zauber von blauem, rosa, rotem u. schliesslich blenden weissem Licht. Darin die herrlichste Arie des Grimwald, die Dir gewiss in Erinnerung. Gegen den Prunk im „Otto“ wirkt dieser Schluss doch wesentlich stärker, für uns! Es gab allerdings einen mächtigen Ruck im ganzen Publikum an die vordere Stuhlreihe als dieser Baum in Erscheinung trat. Aber der Menge gefällt der Pomp in Otto besser. Die Rodelinde war einem musikalisch sehr wohltuend. Vielleicht weil man sie besser kennt als den Otto. Die Arien im Otto sind aber so schön, daß man ihn vielleicht doch noch lieber gewinnen könnte. Die Mängel der Handlung sind in beiden Opern nur allzu gross, Musik u. Bild müssen alles gut machen. Der Beifall war gross. Darüber mündlich mehr. Einen Lorbeerkranz gab´s diesmal nicht, was mir sehr sympathisch. Brandi u. Bertholet [5] haben mich in einer so schönen Weise gefeiert u. beehrt, daß ich mit diesem Erfolg nur sehr befriedigt bin. Dies sind auch die beiden einzigen ernsten Männer, um die es wert ist. Diese bewiesen allein den richtigen Takt. Hagen hat sich wieder manches geleistet, verfällt zu sehr in den Komödiantenton der Musiker, auch s. Frau ist schon zu sehr davon angesteckt. Sie war bisher doch besser u. ernster. Mit Hagen ist es infolge m. Zurückhaltung u. der meines Stabes, der sich in jeder Beziehung bewährt hat, bei all den Albernheiten zu einer Abkühlung gekommen. Im Grunde fühlt er aber doch wohl eine scharfe Kritik von unserer Seite, der zu unterliegen er doch fürchtet. Die Mädels machten in ihrer Abschliessung gegen alle conventionellen Annäherungsversuche sichtlich starken Eindruck u. gefielen den Ernstern, Älteren darum sehr. Leider war unter den Jungen auch nichts Erfreuliches vorhanden.

[…]

In alter Liebe Dein Paul.

[1] Thyra Hagen-Leisner (1888–1938), Oskar Hagens Ehefrau. Sie übernahm in den Göttinger Händel-Aufführungen bis 1924 alle großen Sopranrollen.

[2] Die männliche Hauptrolle „Bertarich“ in „Rodelinde“ sang Ernst Possony (1884–1954) aus Leipzig.

[3] Die Beschreibung von Schlosshof und Tiberlandschaft bezieht sich auf die Aufführung von „Otto und Theophano“, die 1921 wieder aus der Vergessenheit geholte zweite Händel-Oper in Göttingen.

[4] Bei der zweiten Inszenierung der „Rodelinde“ 1921 wurde das Bühnenbild stark überarbeitet.

[5] Karl Brandi (1868–1946) gehörte als Rektor der Universität Göttingen und Vorsitzender des Universitätsbundes zu den maßgeblichen Unterstützern der Händel-Aufführungen. Der Theologe Alfred Bertholet (1868–1951) spielte im Hausmusikkreis von Oskar Hagen Violine und konnte als Vorsitzender des Musikausschusses des Universitätsbundes seinen Einfluss auf die finanzielle Unterstützung geltend machen.

Oskar Hagen pendelt in seiner Biografie ständig zwischen den Künsten. Von Haus aus Musiker, wirkt er nebenberuflich stets auch als Musikwissenschaftler, Komponist und Dirigent. Inspiriert von der Lehre des Berliner Professors Heinrich Wölfflin, wählt er sich zum Hauptberuf jedoch die Kunstgeschichte. In diesem Fach veröffentlicht Hagen zahlreiche, oft wortreich und ausschweifend verfasste Bücher, zum Beispiel über Grünewald, Dürer oder Vincent van Gogh. Die Musik aber lässt den Kunsthistoriker nicht los. In jeder seiner Publikationen wimmelt es von musikalischen Metaphern. Stets ist er bemüht, ähnliche künstlerische Formen in bildender Kunst und Musik aufzuspüren: „Die Art und Weise, wie die altdeutschen Zeichner die Bildgestalt sich aus einem rhythmisch und dynamisch ausdrucksvollen Linienthema entwickeln lassen, hat an und für sich schon etwas im engeren Sinne Musikalisches.“ [1]

„Dr. Oskar Hagen and his cat“ von John Steuart Curry, Madison, Wisconsin, USA 1944 (© Chazen Museum of Art, University of Wisconsin–Madison)

Ein zweites Merkmal der Schriften Oskar Hagens: Ganz gleich, mit welchen Künstlern oder Künsten er sich gerade auseinandersetzt, oft denkt er in den Beschränkungen nationalistischer oder völkischer Kategorien:

„Offenbar kann nur der Germane die Welt, wie sie dem Germanen gemäß ist, dem Germanen ganz erklären. Nur er sieht die lebendigen Bezüge zwischen Form und Form, Ganzem und Teil, Welt und Ich, nur er liest in den Runen der Baumrinde oder im phantastischen Gebilde zerrissenen Gewölks das, war nur sein Volk versteht, was seinem Volke wertvoll ist. Deshalb ist nur germanische Gestaltung fähig, dem germanischen Fühlen zu frommen.“ [2]

1924 nimmt Oskar Hagen eine Professur in Madison (Wisconsin, USA) an und baut an der dortigen Universität ein kunstgeschichtliches Institut auf. Hier beschäftigt er sich mit regionaler amerikanischer Kunst. Ähnlich wie in Göttingen gelingt ihm noch einmal eine Initialzündung. Indem er dem Maler John Steuart Curry (1897–1946) ein Stipendium und Arbeitsräume an der Universität vermittelt, etabliert er eine Bewegung, die wir heute unter dem Begriff „artists in residence“ kennen. [3]

[1] Zitat aus: O. Hagen: Deutsches Sehen. Gestaltungsfragen der deutschen Kunst, 2. Aufl., München 1923, S. 47.

[2] Zitat aus: O. Hagen: Deutsches Sehen. Gestaltungsfragen der deutschen Kunst, 2. Aufl., München 1923, S. 8; Siehe auch: David Imhoof: Becoming a Nazi Town. Culture an Politics in Göttingen between the Word Wars. University of Michigan Press 2013.

[3] Lauren Kroiz: Cultivating Citizens. The Regional Work of Art in the New Deal Era. University of California Press, 2018.

Was ist Musik: künstliches Gebilde, Imitation der Natur, die die Menschen zum Empfinden anregen will, oder schlicht die Natur selbst? Im 18. Jahrhundert gibt es unter den Gelehrten eine heftige Debatte darüber, ob die Musik zu den nachahmenden Künsten gehöre, wie die Malerei, die Dichtkunst oder das Schauspiel. [1]

Die Komponisten lassen sich von diesen theoretischen Auseinandersetzungen wenig beeindrucken. Ihnen geht es vor allem darum, ihr Publikum zu unterhalten. Dafür greifen sie unter anderem auf zwei Techniken zurück, die mit dem Nachahmungsgedanken in unmittelbarem Zusammenhang stehen: die Tonmalerei und die Affektenlehre. Während die Tonmalerei die äußere Natur mit Tönen nachempfindet, beschäftigt sich die Affektenlehre mit der Nachahmung der inneren Natur des Menschen, das heißt mit seinen Gefühlen und deren Veranschaulichung. Die Tonmalerei verwandelt Naturgeräusche wie Gewitter, Blitz, Donner und Sturm oder Wasser- und Blätterrauschen in Töne. Beliebt ist auch die Imitation von Tierstimmen oder von Soundkulissen, wie Schlachtengetümmel oder Jagdgeräuschen. Mit einem Paukentremolo kann ein Gewitter angedeutet werden. Schwirrende Violinenklänge können Fliegenschwärme nachzeichnen.

- In der Arie der Galatea „Hush, ye pretty warbling choir!“ aus der Oper „Acis & Galatea“ (HWV 49a, 1718) werden zwitschernde Vogelstimmen nachgeahmt. (Quelle: Youtube)

- An hüpfende Frösche erinnern die Geigen in der Arie „Their land brought forth frogs“ aus Händels Oratorium „Israel in Egypt“ (HWV 54, 1738). Händel vertont hier die zweite der 10 biblischen Plagen, bei der Gott das Land der Ägypter von abertausend Fröschen heimsuchen ließ. (Quelle: Youtube)

Johann Mattheson (1681–1764), Mezzotinto von Johann Jakob Haid, 1746, nach Johann Salomon Wahl, um 1720 (Stiftung Händel-Haus, BS-III 39)

Die Affektenlehre nimmt in der Musikästhetik des 18. Jahrhunderts einen breiten Raum ein. Für Johann Mattheson (1681–1764), Händels Freund und Rivale aus Hamburger Zeit, der umfangreiche Abhandlungen zu diesem Thema schreibt, ist die gesamte Tonkunst eine emotionale Sprache – eine Art „Klangrede“. Ihr Vokabular umfasst alle Parameter der Musik und lässt sich relativ eindeutig fassen: Anschwellender Zorn zeigt sich im Crescendo, Ermüdung durch lange Notenwerte. Mit großen Intervall-Sprüngen wird Freude dargestellt, Trauer durch eine Aneinanderreihung engster Intervalle – zum Beispiel durch langsam chromatisch sich nach unten windende Basslinien. Beim Rhythmus drücken punktierte Noten muntere, aber auch heftige Gemütsbewegungen aus.

Auch die einzelnen Tanzformen bekommen zum Beispiel bei Mattheson einen eigenen Affektgehalt zugewiesen. Das Menuett besitzt eine „mäßige Lustigkeit“, während die Gavotte dagegen eine „recht jauchzende Freude“ verbreitet. Der Marsch hat etwas „heldenmüthiges ungescheutes“. [2]

Johann Mattheson: „Kern melodischer Wissenschaft, bestehend in den auserlesensten Haupt= u. Grund=Lehren der musikalischen Setz=Kunst oder Komposition als ein Vorläuffer des vollkommenen Capellmeisters“, Hamburg 1737 (Stiftung Händel-Haus, 100154 -T)

In den im 18. Jahrhundert beliebten Gleichnis-Arien gehen Tonmalerei und Affektenlehre ein Bündnis ein: Bei dieser Form gibt das Libretto eine Metapher vor, mit der eine menschliche Gefühlsbewegung (ein Affekt) umschrieben wird, und regt den Komponisten zu einer musikalischen Ausdeutung an, die oft ihre Anregung in der Natur findet. Zum Beispiel wird die Liebe gerne verglichen mit turtelnden Tauben.

[1] Siehe: Hans Joachim Hinrichsen: Musikästhetik avant la lettre? Argumentationsstrategien in Johann Matthesons Verteidigung der Oper. In: Johann Mattheson als Vermittler und Initiator. Georg Olms Verlag 2010.

[2] Siehe: Johann Mattheson: Der Vollkommene Capellmeister, Das ist Gründliche Anzeige aller derjenigen Sachen, die einer wissen, können, und vollkommen inne haben muß, der einer Capelle mit Ehren und Nutzen vorstehen will […]. Hamburg 1739.

Auch im 19. Jahrhundert ist das Interesse, Gefühle mit musikalischen Mitteln auszudrücken, ungebrochen. Es entwickelt sich die Programmmusik, bei der ganze Handlungsstränge musikalisch nacherzählt werden. Modest Mussorgski lässt uns in „Bilder einer Ausstellung“ (1874) durch eine imaginäre Galerie spazieren, an deren Wänden Bilder eines Ochsenkarrens, eines alten Schlosses oder des Marktplatzes von Limoges zu sehen sind. Jedes „Bild“ hat eine musikalische Entsprechung. Oder man denke an „die Moldau“ aus Bedřich Smetanas „Mein Vaterland“ (1879), bei der man das Werden des Flusses vom quirligen Plätschern des Baches bis zum majestätischen Dahinfließen des Stroms miterleben kann.

- In dem Stück „ Bydło “ (dt. Der Ochsenkarren) aus dem Werk „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski hört man deutlich die Ochsen, die mit ihrer schweren Last langsam am Betrachter bzw. Hörer vorbeiziehen. (Quelle: Youtube)

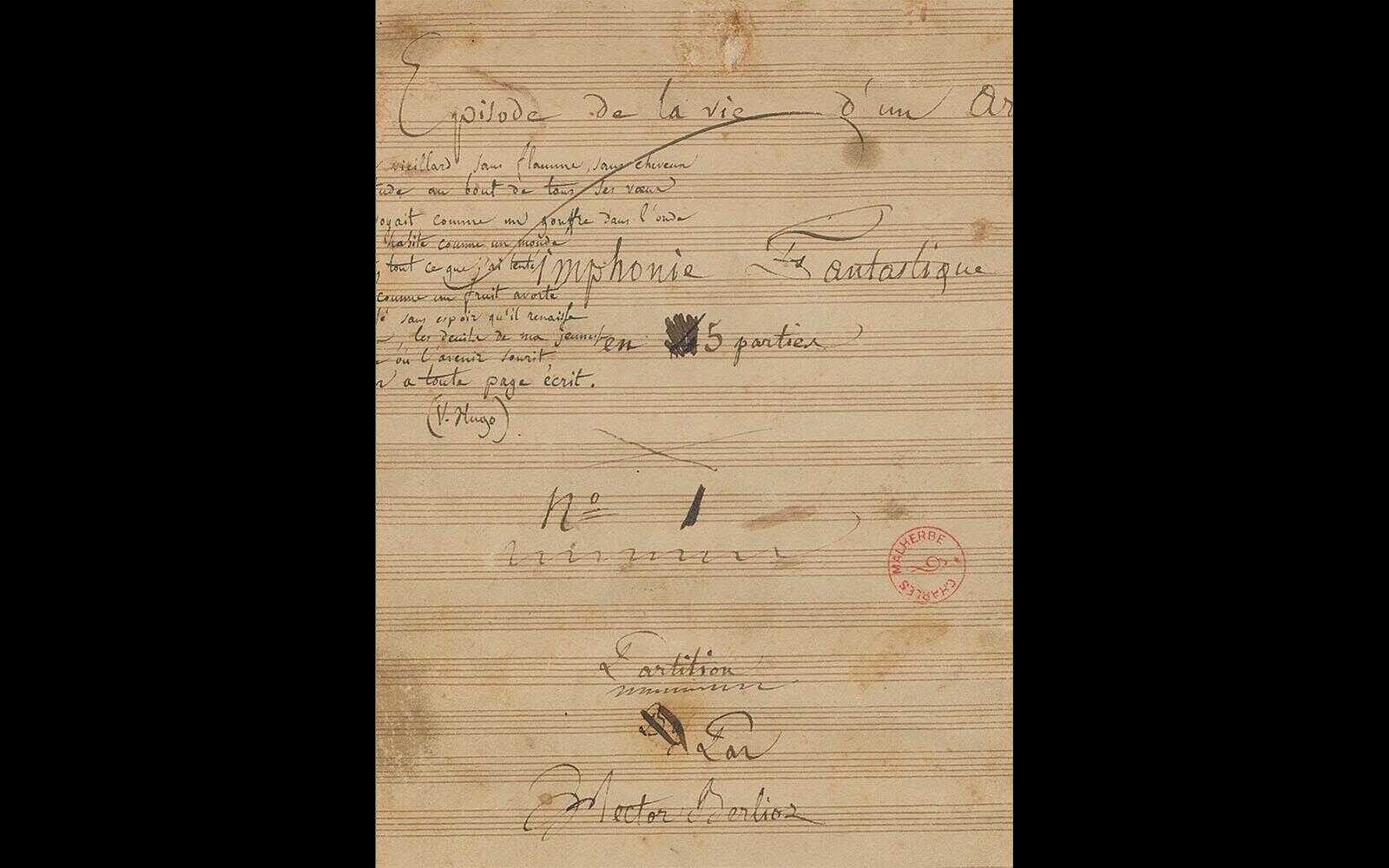

In der programmatischen Musik des 19. Jahrhunderts werden Tonmalereien gerne und häufig aufgegriffen. In Form von musikalischen Zitaten dienen sie dazu, Orte, Personen oder Handlungen zu charakterisieren. Hector Berlioz lässt in seiner „Symphonie fantastique“ (1830) zum Beispiel Ballmusik und Kirchenmusik erklingen, um bestimmte Schauplätze zu beschreiben.

Titelblatt des Manuskripts der "Symphonie fantastique" von Hector Berlioz © Wikimedia Commons

Auch im 19. Jahrhundert ist das Interesse, Gefühle mit musikalischen Mitteln auszudrücken, ungebrochen. Es entwickelt sich die Programmmusik, bei der ganze Handlungsstränge musikalisch nacherzählt werden. Modest Mussorgski lässt uns in „Bilder einer Ausstellung“ (1874) durch eine imaginäre Galerie spazieren, an deren Wänden Bilder eines Ochsenkarrens, eines alten Schlosses oder des Marktplatzes von Limoges zu sehen sind. Jedes „Bild“ hat eine musikalische Entsprechung. Oder man denke an „die Moldau“ aus Bedřich Smetanas „Mein Vaterland“ (1879), bei der man das Werden des Flusses vom quirligen Plätschern des Baches bis zum majestätischen Dahinfließen des Stroms miterleben kann.

- In dem Stück „ Bydło “ (dt. Der Ochsenkarren) aus dem Werk „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski hört man deutlich die Ochsen, die mit ihrer schweren Last langsam am Betrachter bzw. Hörer vorbeiziehen. (Quelle: Youtube)

In der programmatischen Musik des 19. Jahrhunderts werden Tonmalereien gerne und häufig aufgegriffen. In Form von musikalischen Zitaten dienen sie dazu, Orte, Personen oder Handlungen zu charakterisieren. Hector Berlioz lässt in seiner „Symphonie fantastique“ (1830) zum Beispiel Ballmusik und Kirchenmusik erklingen, um bestimmte Schauplätze zu beschreiben.

Titelblatt des Manuskripts der "Symphonie fantastique" von Hector Berlioz © Wikimedia Commons

Die Lautimitation feiert vor allem in der Unterhaltungsmusik des 20. Jahrhunderts ihr „Come back“. So imitiert zum Beispiel Leroy Anderson in seinem bekannten winterlichen Orchesterstück „Sleigh Ride“ (1948) Hufgetrappel und Peitschenknallen; zum Schluss ‚wiehert‘ sogar eine Posaune.

- Leroy Anderson: Sleigh Ride (Quelle: Youtube)

Weniger spielerisch-humorvoll sondern eher experimentell geht der Schweizer Komponist Arthur Honegger in seinem symphonischen Werk „Pacific 231“ (1923) vor. Instrumente ahmen hier das Anfahren einer Dampflokomotive nach, lassen akustisch Kolben stampfen und Räder rhythmisch über Schwellen rattern. Dabei ging es Honegger jedoch nicht allein um die reine Imitation der Geräusche sondern um die Wiedergabe des Eindrucks von Geschwindigkeit:

- Arthur Honegger: Pacific 231 (Mouvement symphonique No. 1) (Quelle: Youtube)

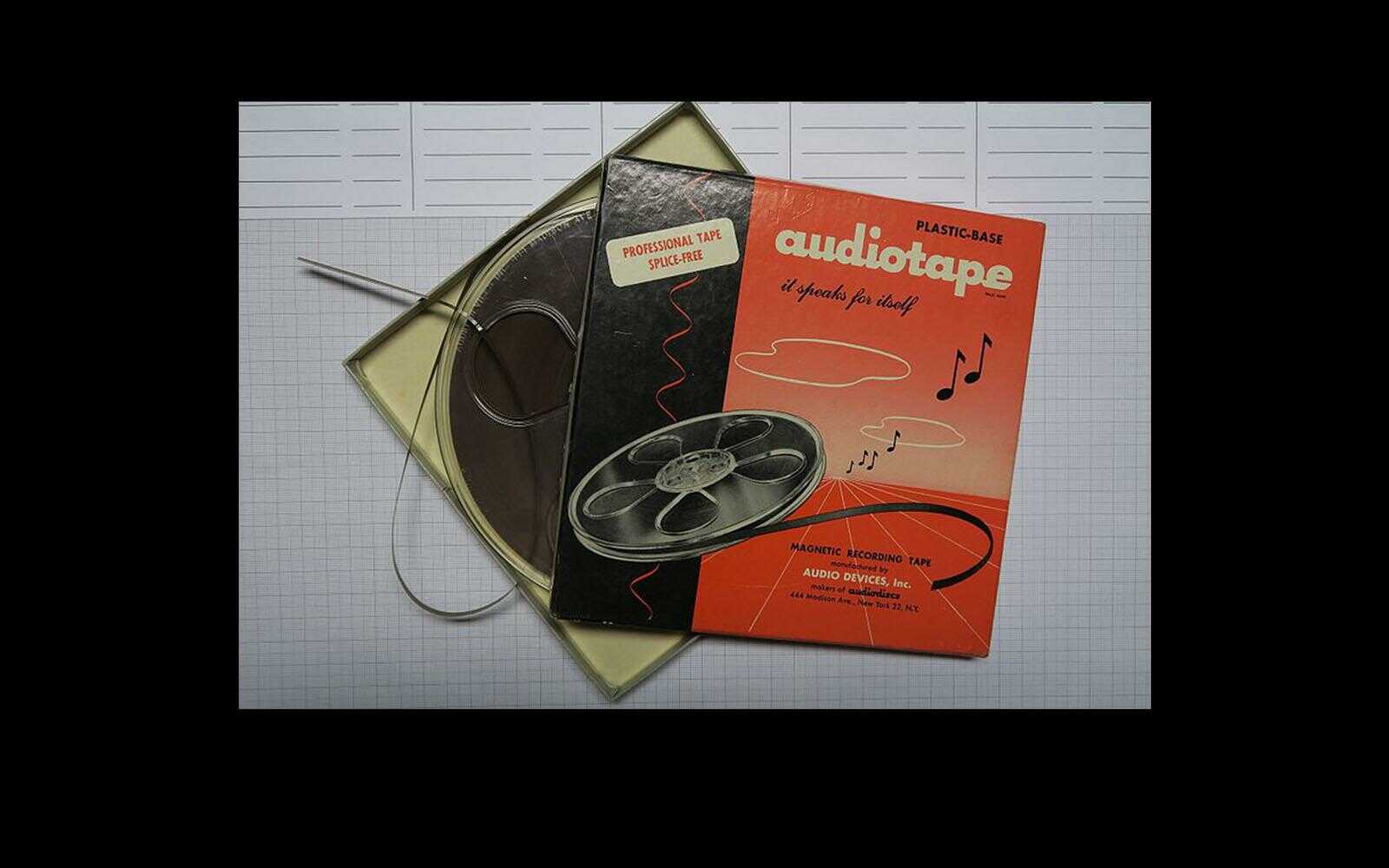

Mit der Technikentwicklung im 20. Jahrhundert erfährt auch die Lautmalerei eine Wendung. Da es nun möglich ist, Alltagsgeräusche aufzuzeichnen und es keine Notwendigkeit mehr gibt, sie zu imitieren, entsteht daraus das gegenteilige Interesse: sie gezielt zu verfremden. Es entstehen experimentelle Sonderformen wie die Musique Concrète, bei der Tonbandaufnahmen geschnitten, montiert und neu ‚komponiert‘ werden.

"magnetic recording tape" - Magnetband für Tonaufnahmen, 1959 © Wikimedia Commons

Der Übergang zur Filmmusik

Von der Programmmusik ist es nicht mehr weit bis zur Filmmusik. Vor allem in Stummfilmen wie „Laurel und Hardy“ oder frühen Zeichentrickfilmen wie „Mickey Mouse“ oder „Tom und Jerry“ besteht die Untermalung fast ausschließlich aus Geräuschimitationen. Jede Aktion erfährt hier ihre genaue musikalische Entsprechung: Knarrt zum Beispiel eine Tür oder fällt etwas herunter, erfolgt in der Musik eine direkte Entsprechung. Passenderweise wird dieser Effekt auch als „Mickey Mousing“ bezeichnet. [1]

Neben den direkten, bildhaften Entsprechungen gibt die Filmmusik natürlich auch die emotionale Ebene wieder. In extremer Weise erfolgt dies beim sogenannten „Underscoring“ und der „Mood Technik“ [2]. Ähnlich wie in der Programmmusik werden dabei Ereignisse und Situationen aber auch das Innenleben der Protagonisten in einer permanenten musikalischen Untermalung wiedergegeben.

[1] Ludger Kaczmarek, James zu Hüningen: mickey mousing. In: Lexikon der Filmbegriffe, Hrsg. Hans. J. Wulff, Theo Bender (Online-Ressource. Abrufbar unter: index.php?action=lexikon&tag=det&id=2065 (Stand: 24.04.2020)

[2] Bullerjahn, Claudia: Grundlagen der Wirkung von Filmmusik, Augsburg, Wißner-Verlag 2001, S. 77 ff.

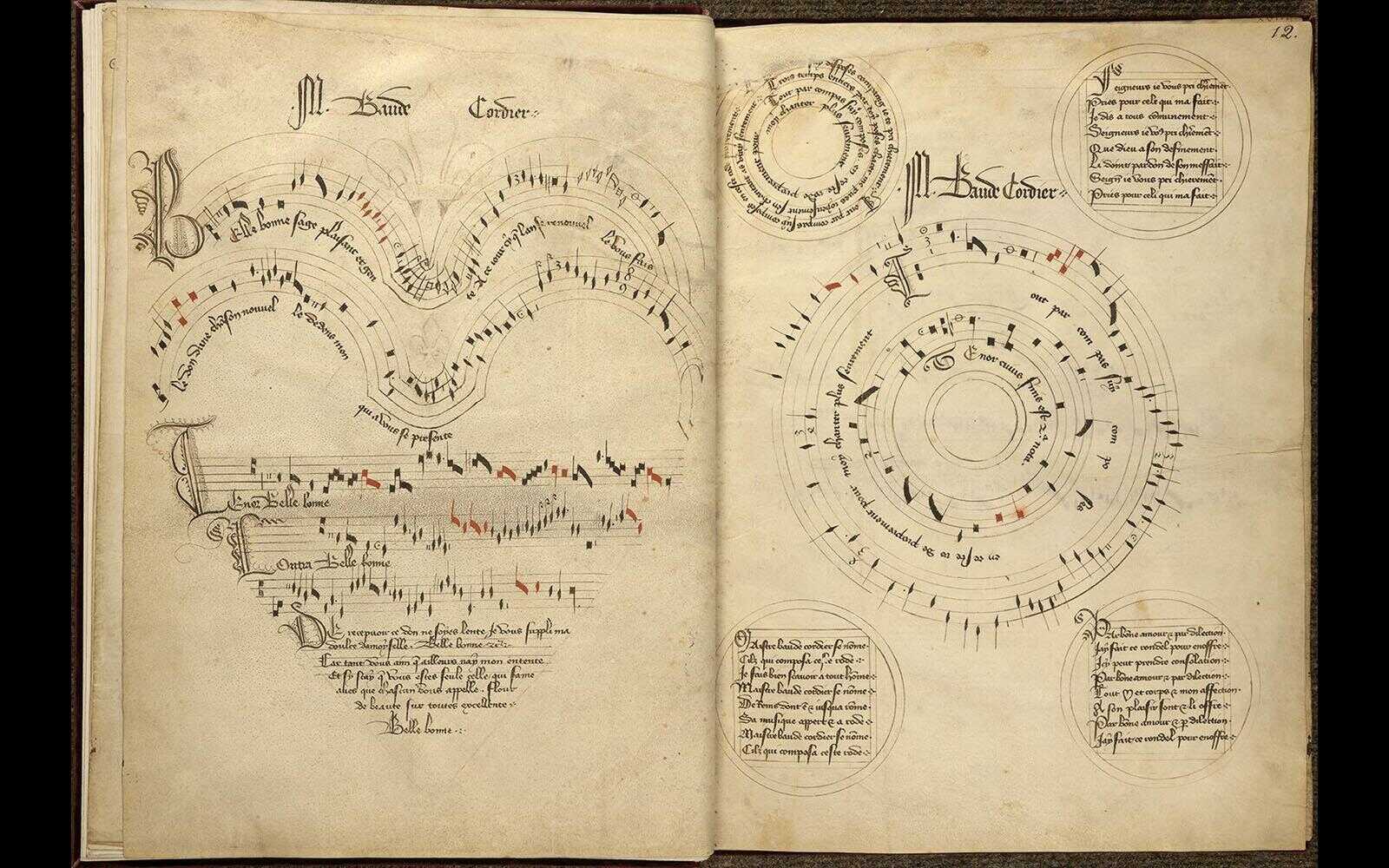

Bei der visuellen Musik wird der Gedanke der „musikalischen Malerei“ fast wörtlich genommen. Eine frühe und ganz eigene Spielart ist die „Augenmusik“. Dabei wird das Notenbild optisch dem Sinngehalt des Stückes angepasst. [1] Eines der frühesten Beispiele dieser symbolhaften Notation ist das in Herzform geschriebene Rondeau „Belle, Bonne, Sage“ von Baude Cordier aus dem späten 14. Jahrhundert. Ebenso gerne wird mit den Noten selbst ‘gemalt‘. Diese versteckten Botschaften funktionieren fast wie Codes, die nur den Musikern ersichtlich aber selten hörbar sind: In seiner Kantate „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“ (1726) setzt Johann Sebastian Bach beispielsweise vor die Note zu dem Wort „Kreuz“ das Vorzeichen #, das sinnbildhaft für das Kreuz Christi steht. Wohl am häufigsten wird diese Form der Augenmusik im italienischen Madrigal des 16. und 17. Jahrhunderts angewendet, wo sie jedoch bereits von Zeitgenossen wie Orlando di Lasso als gekünstelt und affektiert kritisiert wird. [2]

Auszug aus dem Codex Chantilly mit Kompositionen von Baude Cordier (frühes 15. Jahrhundert). Links das in Herzform notierte Rondeau "Belle, Bonne, Sage", rechts das kreisförmige Stück "Tout par compas suy composés" © Wikimedia Commons

Einen anderen Weg schlägt die experimentelle Musik im 20. Jahrhundert mit der grafischen Notation ein. Sie nutzt Elemente aus der bildenden Kunst, um Raum für Assoziationen und Interpretationen zu schaffen. Linien, Punkte, Formen und Farben ersetzen Noten, Taktvorgaben, Dynamik und Melodieverläufe. Komponisten wie John Cage, George Crumb, Earl Brown, Leon Schidlowsky oder Morton Feldman – um nur eine kleine Gruppe zu nennen – beschäftigen sich intensiv mit immer neuen grafischen Ausdrucksmöglichkeiten musikalischer Dimensionen. Mit der Musikgrafik, die auch als eigenständige Grafik funktioniert und nicht mehr aufführbar sein muss, erreicht diese Entwicklung Ende der 1980er Jahre ihren Zenit. Doch auch heute arbeiten noch Komponisten wie Brian Eno mit grafischen Notationselementen.

[1] Alfred Einstein: The italian Madrigal, Bd 1, Princeton University Press, 1949, S. 234.

[2] Alfred Einstein: The italian Madrigal, Bd 1, Princeton University Press, 1949, S. 238.

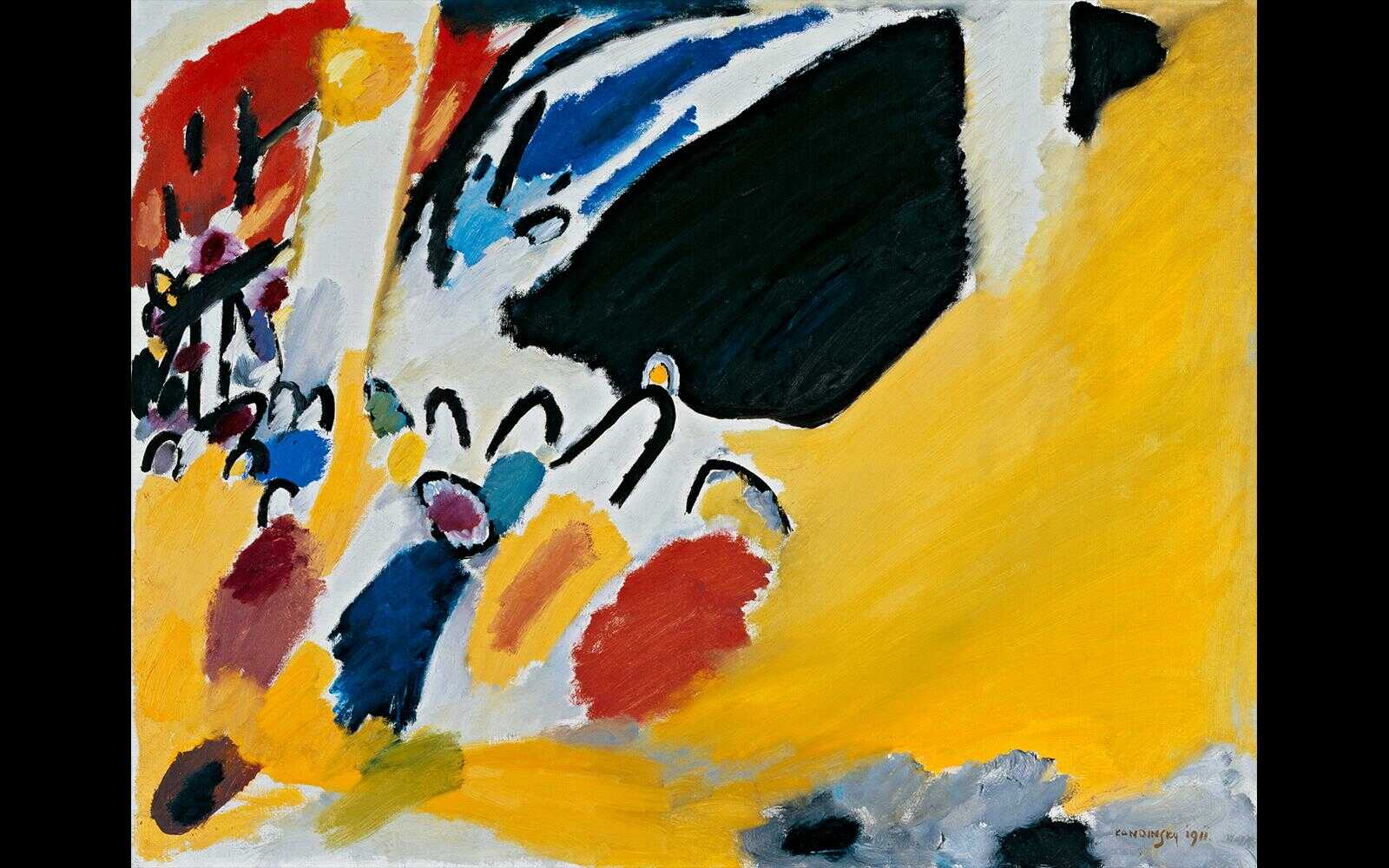

Kennen Sie dieses Gemälde von Wassily Kandinsky? Es heißt „Impression III (Konzert)“ und entstand 1911, nachdem Kandinksy ein Konzert von Arnold Schönberg besucht hatte.

© Wikimedia Commons

Es ist eines der ersten abstrakten Gemälde des Bauhaus-Künstlers. Hier dominieren bereits Farbflächen das Bildfeld. In einigen lassen sich unschwer Menschen erkennen – andere geben in ihrer Farbigkeit den Eindruck der Musik wieder. [1] Denn: Kandinsky war Synästhetiker. [2] Bei diesem Wahrnehmungs-Phänomen lösen akustische Reize optische Eindrücke aus, und umgekehrt. Synästhetiker können also tatsächlich Musik sehen und Farben hören. Kandinsky hat das Schönberg-Konzert so beeindruckt, dass er seine visuellen Eindrücke direkt im Anschluss zu Papier bringen musste. Er entwickelt in der Folgezeit eine auf der Musik basierende ‚Grammatik‘ abstrakter Formen, mit denen er Bilder ‚komponiert‘. Bestimmte Farben, Formen und Linienverläufe repräsentieren Töne, Rhythmen und Modulationen. Zum Beispiel steht grelles Gelb für hohe Trompetentöne, sehr tiefes dunkles Blau hingegen für Orgelklänge. [3] Musik und Malerei fließen hier ineinander. In seinem Werk „Über das Geistige in der Kunst“ (1912) spricht er von „Klängen“ [4] und Symphonien“ [5] in der Malerei.

Es gibt eine ganze Reihe von Musikern und bildenden Künstlern, von denen bekannt ist, dass sie Synästhetiker waren bzw. sind. Zu den prominenten Beispielen gehören die Komponisten Franz Liszt, Jean Sibelius und Olivier Messiaen sowie der Maler David Hockney. Aber auch der Filmkomponist Hans Zimmer oder die amerikanischen Pop-Sängerinnen Billie Eilish und Lady Gaga haben eine solche Farb-Klang-Wahrnehmung.

- Übrigens: Eine an synästhetische Wahrnehmung angelehnte Darstellung eines Musikstückes hat es sogar zu Weltruhm gebracht: Es handelt sich um den Anfang des Disney-Klassikers „Fantasia“(1939), bei dem Oskar Fischinger die Klänge von Toccata und Fuge in d-Moll von Johann Sebastian Bach auf der Leinwand in abstrakte Farben und Formen übersetzt. (Quelle: Youtube)

Augenorgeln

Klänge als Farben wahrnehmen zu können – dieser Effekt beschäftigte in der Vergangenheit viele bildende Künstler und Komponisten. 1739 beschreibt Georg Philipp Telemann eine „Augen-Orgel“, von der er während eines mehrmonatigen Parisaufenthaltes erfahren hatte. Das von dem französischen Mathematiker und späteren Jesuiten-Pater Louis Bertrand Castel entwickelte Instrument bestand aus einem Cembalo, an dessen Tasten farbige Glasplatten gekoppelt waren. Drückte man eine Taste, so erschien das jeweilige Glas. [6]

„Père Castels Clavecin pour les yeux“, Charles Germain de Saint Aubin, 18. Jahrhundert, Waddesdon, The Rothschild Collection (© Wikimedia Commons)

Die Faszination mit Farbe, Licht und Klang bleibt über die Jahrhunderte ungebrochen – und so auch die Experimentierfreude. Vor allem im 20. und 21. Jahrhundert entsteht eine Vielzahl an Farbklavieren unter schillernden Begriffen wie „Clavilux“ (Thomas Wilfred, 1919) oder „Optophonisches Klavier“ (Wladimir Daramo-Rossiné, 1917). 1915 wird mit dem Werk „Prometheus“ des russischen Komponisten Alexander Skrjabin erstmals ein Orchesterstück aufgeführt, in dem ein Farbklavier zum Einsatz kommt. Zehn Jahre später folgt ihm der ungarische Pianist und Komponist Alexander László, der ebenfalls ein „Sonchromatoskop“ entwirft und dazu eine eigene Farblicht-Notation entwickelt. Audiovisuelle Experimente sind auch im Bauhaus und von Interesse. Später kommen Experimente mit elektronischen Medien hinzu, die auf eine immer synästhetischere Wahrnehmung abzielen. Der jüngste „Farblichtflügel“ wurde 2015 von der Schweizer Künstlerin Natalia Sidler geschaffen.

- Alexander Skrjabin: "Prometheus" (1915). In einer notentextgetreuen Aufführung des Stücks (Alte Oper Frankfurt, 2014) versuchte Dirigent Markus Stenz gemeinsam mit dem Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks einen Eindruck der beabsichtigten Farb-Ton-Wirkung zu vermitteln. (Quelle: Youtube)

[1] Arnold Schönberg Center, Onlineressource (https://www.schoenberg.at/index.php/de/schoenberg-kandinsky-blauer-reiter-und-die-russische-avantgarde, Stand: 03.04.2020)

[2] Schirn Magazin, Onlineressource (https://www.schirn.de/magazin/kontext/2019/big_orchestra/synaesthesie_sinne_big_orchestra/, Stand: 03.04.2020)

[3] Kandinsky, Wassily: Über das Geistige in der Kunst. R. Piper & Co. München, 1912, S. 45ff.

[4] Ebd. S. 59.

[5] Ebd. S. 120.

[6] Thom, Eitelfriedrich (Hrsg.): Telemanns Beschreibung einer Augen-Orgel (1739). Dokumentation (= Studien zur Aufführungspraxis und Interpretation von Instrumentalmusik des 18. Jahrhunderts, Heft 18), Blankenburg 1982.

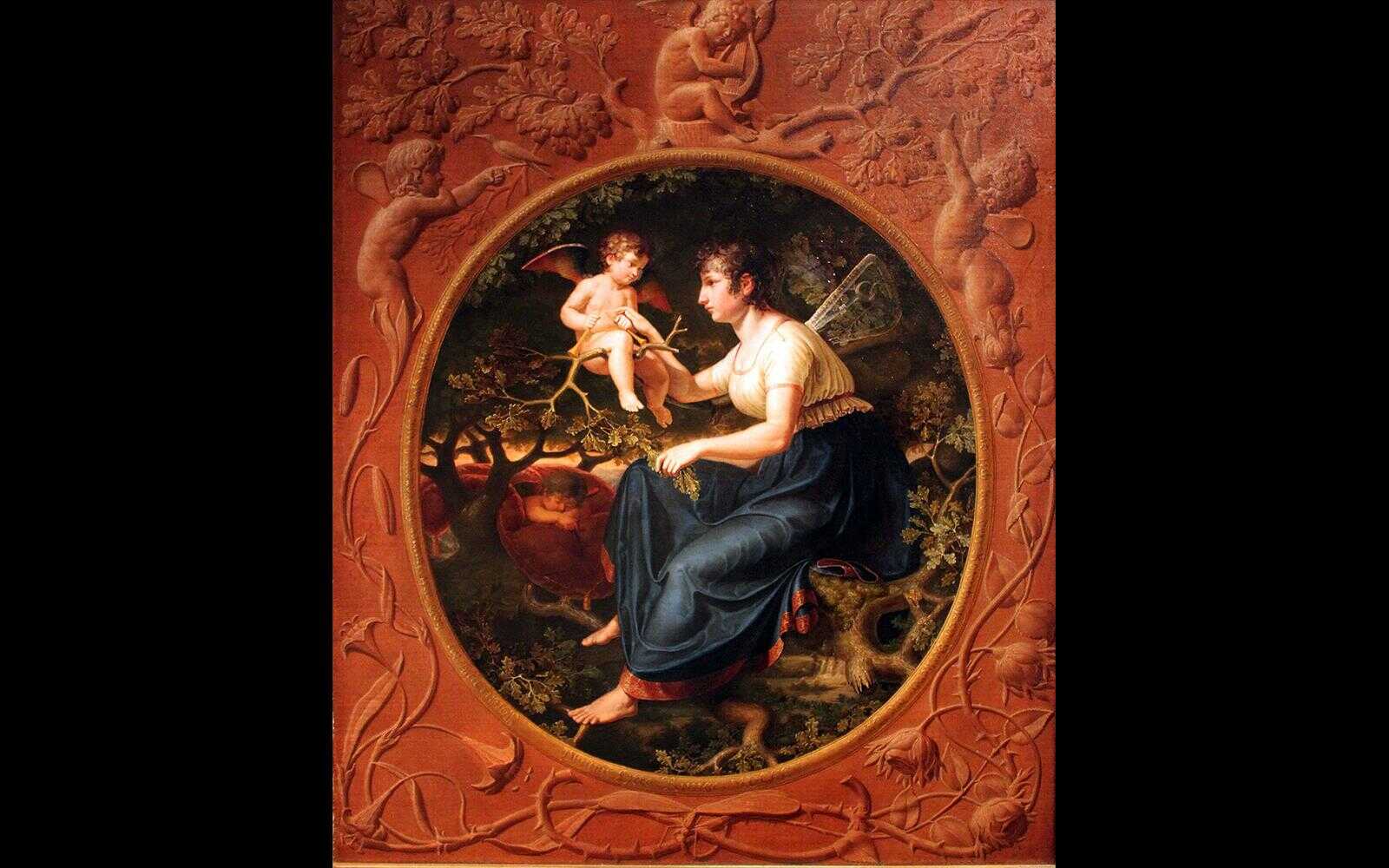

Henry Matisse lässt sich für eine seiner Scherenschnitt-Serie (1947) vom Jazz inspirieren, Philipp Otto Runge vergleicht sein Gemälde „Die Lehrstunde der Nachtigall“ (1804) in der Struktur mit einer Fuge, und Franz Liszt komponiert seine symphonische Dichtung „Hunnenschlacht“ (1856/57) nach dem gleichnamigen Gemälde von Wilhelm von Kaulbach: Die Malerei prägt die Musik – genau, wie auch die Musik die bildenden Künstler inspiriert.

"Die Lehrstunde der Nachtigall“, Philipp Otto Runge, 1804, Hamburger Kunsthalle (© Wikimedia Commons)

Die Wechselwirkung zwischen Musik und Malerei ist kein neues Phänomen. Im 19. Jahrhundert werden die Beziehungen zwischen beiden Kunstformen sowohl unter den Künstlern als auch in der Kunstphilosophie zunehmend diskutiert und in Frage gestellt. Im 20. Jahrhundert erlebt die Bestrebung, die Grenzen zwischen bildender Kunst und Musik zu verwischen, eine Hochphase. Vor allem die Dadaisten und Bauhauskünstler wie Johannes Itten, Wassily Kandinsky und Paul Klee experimentieren mit der Annäherung von Musik und Malerei. Aber auch in der abstrakten Informel-Bewegung der Nachkriegszeit spielt Musik eine große Rolle. Die Auseinandersetzungen reichen von der Übertragung von Rhythmus und Klang in Struktur und Farbe bis hin zu völlig freien Assoziationen. Ende der 1940er Jahre komponiert Yves Klein in Analogie zu seinen monochromen Gemälden die 20-minütige Symphonie „Monotone-Silence“, die aus nur einem Ton besteht. Subtilere Töne schlagen Künstler wie Lyonel Feininger – der auch selbst komponierte – oder Rudolf Jahns an. Beide lassen sich in ihren Arbeiten von Musikern wie Bach und Händel inspirieren. Jahns, der wichtige künstlerische Impulse von Feininger, Kandinsky und Klee erhielt, legt beispielsweise seiner Arbeit „Hommage à Bach (Aufbau)“ (1967) die strukturierte Anlage Bachscher Fugen zugrunde. Auch Jackson Pollock, der heute vor allem für seine Actionpaintings bekannt ist, integriert Musik in seine Werke, indem er beispielsweise den Druck seines Pinsels vom Rhythmus der Musik leiten lässt.

Georg Friedrich Händels Opern und Oratorien sind in ihrer Dramatik auch für den Zuhörer von heute noch beeindruckend und aktuell. Sie leben von einer Fülle ausdrucksstarker Musik, die oft sehr bildhaft Stimmungen und Leidenschaften nachempfindet. Händel war beim Komponieren von Opern oder anderer textgebundener Musik natürlich weitgehend vom Libretto abhängig. Eine dort geäußerte Idee, eine Figur, eine Stimmung oder manchmal auch nur ein einzelnes Wort inspirierten seine musikalische Fantasie.

Großer Beliebtheit erfreuten sich auch Metaphern, in denen das vorherrschende Gefühl mit einer Naturerscheinung verglichen wird. So lässt Händel in seinen Gleichnis-Arien zum Beispiel friedliche Quellen und Bäche plätschern und suggeriert ein Bild für das ruhig dahinfließende, glückliche Leben. In der musikalischen Nachempfindung einer stürmischen See, oder der Panik eines Steuermanns, dem das Steuer entgleitet, zeichnet Händel mit musikalischen Mitteln das Bild einer getriebenen, unruhigen Seele, die sich fremden, nicht beeinflussbaren Kräften gegenübersieht.

"Stürmische See" (Ausschnitt), Öl auf Holz, Jan Theunisz Blanckerhoff (1628–1669), Amsterdam (Stiftung Händel-Haus, BS-VIII 74)

Die Facetten von Händels musikalischen Seestürmen sind vielfältig. Oft stehen sie für Verzweiflung und Ohnmacht. Hier aber dient die Sturmzeichnung zur Veranschaulichung von Gottes Kraft und Stärke. Die tiefen Streicher lassen mit ihren rasenden 32tel-Läufen ohne Unterlass das tiefe Meer toben, die Violinen mit ihren akzentuierten Einwürfen senden von oben Blitze aus. Dazwischen steht der gottesfürchtige Gesang, dessen Text auf den Bibelpsalm 93,4 zurückgeht: „Mächtiger als das Tosen großer Wasser, mächtiger als die Wellen des Meeres ist der HERR in der Höhe.“

Beim Händelschen Oratorium begeistern die vielgestaltigen Chöre und die dramatischen Accompagnato-Rezitative. Für den Verzicht auf eine Bühnendarstellung entschädigt Händel uns hier mit besonders illustrativen Kompositionen. Chor, Orchester und Solisten teilen sich die szenische Wirkung. Bei den zehn Plagen in „Israel in Egypt“ zum Beispiel reicht das musikalische Ausdrucksspektrum von Entsetzen, Schadenfreude, Macht, Ohnmacht gegenüber Naturgewalten, Orientierungslosigkeit, Stagnation aller Bewegung bis hin zur Machtlosigkeit gegenüber dem unfassbaren Schicksal. Das Geschehen wird nicht nur sichtbar und erinnert an große Historiengemälde – es wird geradezu körperlich und sinnlich erfahrbar.

„Die neunte Plage der Ägypter“, kolorierte Kupferstiche, Augsburg 1775–1779 (Stiftung Händel-Haus, BS-VIII 78 und 80)

Bei der Vertonung der Bibelworte „Und ER breitete eine tiefe Dunkelheit über das Land, eine Dunkelheit mit Händen zu greifen.“ zeigt Händel sein ganzes tonmalerisches Können. Tiefe Hörner erinnern an Nebelhörner. Es herrscht harmonische Orientierungslosigkeit, bleischwer tasten sich die Akkorde wie in Zeitlupe vorwärts. Durch lang ausgehaltene übergebundene Noten und chromatische Akkordverschiebungen wird ein undurchsichtiger Klangteppich geschaffen. Unter all das legen die tiefen Bläser eine Finsternis, die mit Händen zu greifen ist.

Händels Bildersprache entspringt ohne Frage seiner eigenen Fantasie und Vorstellungskraft. Selbst wenn er musikalisches Material von anderen Komponisten entlehnt, geschieht dies immer passend zum Sinngehalt der jeweiligen Szene. Einen Sinn für dramatische Darstellung könnte Händel aber auch beim Genießen von Werken der bildenden Kunst entwickelt haben. Er selbst besaß in London eine Sammlung von über 60 Grafiken und ca. 70 Gemälden. Im 18. Jahrhundert gehörte es zu den Freuden eines wohlhabenden Gentlemans, an öffentlichen Versteigerungen teilzunehmen, und – bequem für Händel – das Auktionshaus Sotheby’s befand sich seit seiner Gründung 1744 in der New Bond Street, nur einen Katzensprung von seinem Wohnhaus entfernt. Auch auf seinen Reisen, bei Aufenthalten und Besuchen in den Häusern kunstliebender Aristokraten oder beim Musizieren in üppig ausgestatteten Kirchen fand Händel genügend Gelegenheit zum Studium von Meisterwerken aus Antike, Renaissance und Barock. Hinzu kommt, dass Händel selbst zu bedeutenden Bildhauern und Malern seiner Zeit Kontakt hatte. Während er Modell saß für seine zahlreichen Portraits, wird sich vielleicht auch das eine oder andere kunstsinnige Gespräch mit den Künstlern Thomas Hudson, Balthasar Denner und Louis-François Roubiliac ergeben haben.